总线型拓扑结构:网络架构的基础与优势

在计算机网络的世界里,拓扑结构是描述网络中各节点之间连接方式的蓝图。其中,总线型拓扑结构作为一种经典且基础的网络布局方式,自计算机网络诞生以来便扮演着重要角色。本文将深入探讨总线型拓扑结构的定义、工作原理、优缺点以及其在现代网络中的应用。

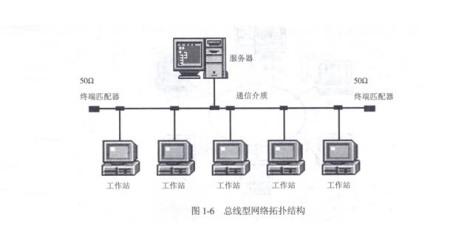

总线型拓扑结构的定义

总线型拓扑结构,顾名思义,是指所有网络设备(如计算机、打印机、服务器等)都通过一条公共的通信线路——总线——相互连接。这条总线充当了信息传输的媒介,允许网络中的任何设备发送数据到总线上,而其他设备则监听总线上的数据,根据目标地址决定是否接收。

工作原理

在总线型拓扑结构中,数据传输遵循CSMA/CD(载波监听多路访问/冲突检测)协议。具体过程如下:

- 载波监听:设备在发送数据前,首先监听总线是否空闲。如果总线被占用,则设备会等待直到总线空闲。

- 多路访问:一旦总线空闲,多个设备可以同时尝试发送数据。

- 冲突检测:如果在数据发送过程中检测到冲突(即两个或多个设备同时发送数据),所有涉及的设备会立即停止发送,并等待一段随机时间后重试。

优点

- 成本效益高:由于所有设备共享一条总线,因此所需的电缆和连接设备较少,降低了网络建设的成本。

- 易于扩展

- 可靠性高

:添加新设备只需将其连接到总线上即可,无需对网络结构进行重大调整。

:在总线型网络中,即使某个设备出现故障,通常也不会影响整个网络的运行,除非故障设备位于总线的关键位置。

缺点

- 带宽限制:所有设备共享总线的带宽,当网络负载较重时,可能会导致数据传输速度下降。

- 故障传播:总线上的任何一点故障都可能影响整个网络的通信,尤其是在总线断裂的情况下。

- 安全性问题

:由于所有设备都能监听总线上的数据,因此存在数据被窃听的风险。

现代网络中的应用

尽管总线型拓扑结构存在上述缺点,但在某些特定场景中,它仍然具有应用价值。例如,在小型局域网(LAN)中,尤其是家庭网络或小型办公室网络,总线型拓扑结构因其成本低廉、易于安装和维护而备受青睐。此外,在某些工业控制系统中,总线型拓扑结构也被用于连接传感器和执行器,以实现设备间的实时通信。

结论

总线型拓扑结构作为计算机网络发展的早期产物,虽然在现代高速、大规模网络中逐渐被星型、环型等更先进的拓扑结构所取代,但其简单、经济的特点使其在某些特定领域仍保持着生命力。了解总线型拓扑结构的工作原理和优缺点,有助于我们更好地理解计算机网络的发展历程和现状。

总线型拓扑结构不仅是网络技术的历史见证,更是我们探索未来网络创新的重要基石。