心理的安全性:构建内在稳定与外在和谐的基石

在快节奏的现代生活中,心理的安全性成为了人们日益关注的话题。它不仅是个人幸福感的源泉,也是社会和谐稳定的基础。本文将从多个维度深入探讨心理的安全性,包括其定义、重要性、影响因素以及如何提升心理安全性。

一、心理安全性的定义

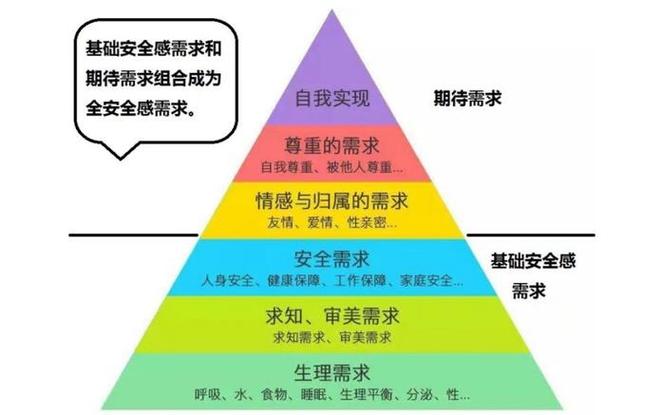

心理安全性,简而言之,是指个体在心理上感到安全、稳定、被接纳和尊重的状态。它涉及个体对自我、他人及环境的信任感,以及面对挑战和不确定性时的应对能力。

二、心理安全性的重要性

心理安全性对个人的成长与发展至关重要。它影响着个体的情绪状态、认知功能、社交关系乃至身体健康。一个心理安全的人更容易建立积极的人际关系,面对困难时更加坚韧不拔,同时也更有可能实现自我潜能。

1. 情绪稳定

心理安全的人能够更有效地管理自己的情绪,不易受到外界负面信息的干扰,从而保持内心的平静与稳定。

2. 认知发展

在心理安全的环境中,个体更愿意探索未知,接受新思想,从而促进认知能力的发展。

3. 社交关系

心理安全的人更容易与他人建立真诚、信任的关系,因为他们相信自己值得被爱和尊重。

4. 身体健康

长期的心理不安全状态可能导致焦虑、抑郁等心理问题,进而影响身体健康。相反,心理安全的人往往拥有更好的身心健康状态。

三、影响心理安全性的因素

心理安全性的形成受到多种因素的影响,包括家庭环境、教育背景、社会文化等。

- 家庭环境:家庭是个体成长的摇篮,家庭氛围的和谐与否直接影响个体的心理安全感。

- 教育背景:教育不仅传授知识,还塑造人的价值观。一个鼓励探索、尊重差异的教育环境有助于培养个体的心理安全感。

- 社会文化:社会文化对个体的心理安全感有着深远的影响。一个包容、多元的社会文化环境能够增强个体的心理安全感。

四、如何提升心理安全性

提升心理安全性是一个长期的过程,需要个体和社会的共同努力。

- 自我认知与接纳:了解并接纳自己的优点与不足,建立积极的自我形象。

- 建立支持系统:与家人、朋友或专业人士保持密切联系,寻求情感支持和建议。

- 培养应对能力:学习应对压力和挑战的方法,如冥想、放松训练等。

- 参与社会活动:积极参与社区活动,拓宽社交圈子,增强归属感和价值感。

- 倡导包容文化:在社会层面倡导包容、多元的文化氛围,减少歧视和偏见。

结语

心理的安全性是个人成长与社会和谐的基石。通过自我认知与接纳、建立支持系统、培养应对能力、参与社会活动以及倡导包容文化等措施,我们可以不断提升自己的心理安全性,从而享受更加充实、幸福的生活。

在这个充满挑战与机遇的时代,让我们共同努力,为自己和他人营造一个更加安全、和谐的心理环境。