宪法修改了几次:详细历程与意义解析

自1982年现行宪法颁布以来,我国宪法已经历了五次重要的修改,每一次修改都标志着我国法治建设的进步和国家治理体系的完善。以下是关于这五次宪法修改的详细历程与意义解析。

一、宪法修改的历程

- 第一次修改(1988年):1988年4月12日,第七届全国人民代表大会第一次会议通过了《中华人民共和国宪法修正案》。此次修改主要涉及私营经济的地位以及土地使用权转让的问题,为我国的经济体制改革提供了法律基础。

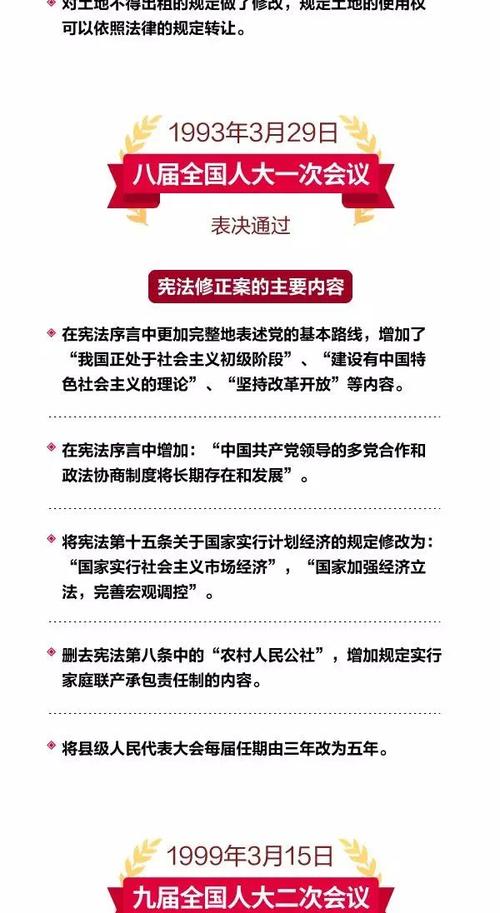

- 第二次修改(1993年):1993年3月29日,第八届全国人民代表大会第一次会议通过了宪法修正案。此次修改主要集中在经济制度方面,明确了我国正处于社会主义初级阶段,并确立了社会主义市场经济体制。

- 第三次修改(1999年):1999年3月15日,第九届全国人民代表大会第二次会议通过了宪法修正案。此次修改涉及多个方面,包括将“发展社会主义市场经济”写入宪法,明确非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分,以及确立了依法治国的基本方略等。

- 第四次修改(2004年):2004年3月14日,第十届全国人民代表大会第二次会议通过了宪法修正案。此次修改涉及公民权利保护、国家机构设置、经济制度建设等多个方面,其中最重要的是将“国家尊重和保障人权”写入宪法,体现了我国对人权保障的高度重视。

- 第五次修改(2024年):2024年3月11日,第十三届全国人民代表大会第一次会议通过了宪法修正案。此次修改主要集中在国家机构设置和职能调整方面,包括设立监察委员会作为国家监察机关,以及对国务院组成部门进行调整等。同时,此次修改还将“科学发展观”、“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法,体现了我国政治理论的最新成果。

二、宪法修改的意义

宪法的修改是我国政治生活中的大事,每一次修改都是对宪法的一次完善和发展,都更好地体现了人民意志,维护了人民利益。具体来说,宪法修改的意义体现在以下几个方面:

- 适应国家发展需要:随着国家的发展和社会的进步,宪法需要不断适应新的形势和任务,通过修改宪法,可以确保宪法始终与国家发展保持同步。

- 保障人民权利:宪法是保障人民权利的根本大法,通过修改宪法,可以进一步完善公民权利保障体系,更好地保障人民的各项权利和自由。

- 推动法治建设:宪法的修改是推动我国社会主义法治建设的重要动力,通过修改宪法,可以进一步完善我国法律体系,提高国家治理能力和治理水平。

- 体现时代精神:宪法的修改也是体现时代精神的重要方式,通过修改宪法,可以将我国政治理论的最新成果写入宪法,体现我国政治文明的发展进步。

三、结语

综上所述,我国宪法至今已经历了五次重要的修改,每一次修改都具有深远的历史意义和现实意义。未来,随着国家的发展和社会的进步,我们相信宪法还将继续不断完善和发展,为我国的政治、经济、社会等方面提供更加坚实的法律保障。

宪法的生命在于实施,宪法的权威也在于实施。我们要坚持不懈抓好宪法实施工作,把全面贯彻实施宪法提高到一个新水平。