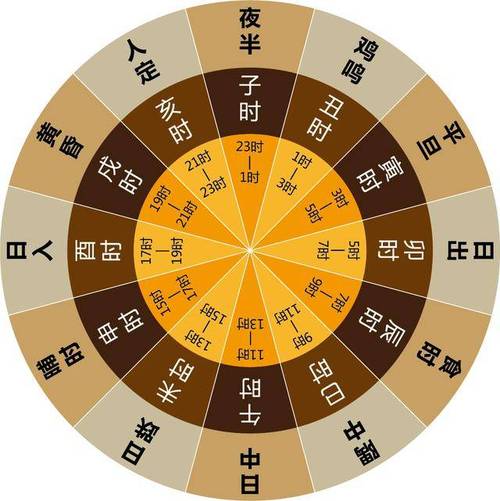

十二时辰对应的时间

在中国古代,一天被划分为十二个时辰,每个时辰对应现代时间的两个小时。这种计时方式不仅体现了古人对时间的精准把握,还蕴含了丰富的文化内涵。以下是十二时辰对应的时间及其背后的诗意流转:

-

子时(夜半)

对应现代时间:晚上11点到凌晨1点。

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。——李商隐《贾生》

子时是深夜的开始,也是今明两天的临界点。此时万籁俱寂,星辰闪烁,大多数人已进入梦乡,只有值夜者还在坚守岗位。

-

丑时(鸡鸣)

对应现代时间:凌晨1点到3点。

风雨如晦,鸡鸣不已,既见君子,云胡不喜。——《诗经·风雨》

丑时又称鸡鸣,此时天还未亮,但已有微明。鸡开始啼叫,预示着新的一天的开始。耕田的人也会在这个时辰摸黑起床,准备劳作。

-

寅时(平旦)

对应现代时间:凌晨3点到5点。

寅时是天快亮的时候,又称平旦。此时曙光初现,山林渐显,飞鸟出巢,老虎也开始活跃起来。

-

卯时(日出)

对应现代时间:清晨5点到7点。

卯时是日出之时,太阳初升出地平线,集市开始熙攘,货郎吆喝,新鲜蔬果满溢生机。古时官府也在这个时辰开始上班,称为点卯。

-

辰时(食时)

对应现代时间:早上7点到9点。

故君子仕则不稼,田则不渔,食时不力珍。——《礼记》

辰时是吃早饭的时间,又称食时。此时家家户户炊烟袅袅,饭香四溢,人们围坐一起共享餐食。

-

巳时(隅中)

对应现代时间:上午9点到11点。

巳时临近中午,称为隅中。此时太阳升得老高,街巷弥漫着诱人的食香,人们开始忙碌起来,工作效率也达到高峰。

-

午时(日中)

对应现代时间:上午11点到下午1点。

日中为市,致天下之民,聚天下之货。——《易经》

午时是正午时分,阳气十足。在民间,午时也是赶集做生意的时辰,市集上人气最旺,同时也是午饭时间。

-

未时(日昳)

对应现代时间:下午1点到3点。

未时太阳开始偏西,称为日昳。此时骄阳渐缓,人们或小憩养神,或慢品香茗,享受午后的宁静时光。

-

申时(晡时)

对应现代时间:下午3点到5点。

但惜春将晚,宁愁日渐晡。——白居易《宿杜曲花下》

申时是日落将至的时辰,又称晡时或日铺。此时夕阳西下,余晖洒在石板路上,茶馆里热气腾腾,人们谈笑声回荡。

-

酉时(日入)

对应现代时间:下午5点到7点。

酉时是日落时分,称为日入。此时天边霞蔚云蒸,劳作之人荷锄而归,结束了一天的工作。

-

戌时(黄昏)

对应现代时间:晚上7点到9点。

昔君与我诚言兮,曰黄昏以为期。——《离骚》

戌时是黄昏时分,天将黑未黑,万物朦胧。此时夜幕轻垂,屋舍灯火通明,人们围坐一起享受晚餐的温馨时光。

-

亥时(人定)

对应现代时间:晚上9点到11点。

亥时是人定之时,此时夜阑人静,人们安卧榻上,思绪渐息。只有风声轻拂窗棂,万籁渐宁,等待新的十二时辰轮回的开始。

十二时辰的文化内涵

十二时辰不仅是对时间的划分,更是古人生活节奏和文化内涵的体现。每个时辰都有其独特的诗意和故事,反映了古人对自然规律的敬畏和对生活的热爱。在现代社会,虽然我们已经习惯了24小时制的时间划分,但了解十二时辰的文化内涵,仍然有助于我们更好地理解和传承中华传统文化。